会だより2023年秋冬号

会だより2023秋冬号 次回は総会前の5月に春夏号の予定です。

ひとり暮らしをささえあう

NPOに関わる人がNPO・市民社会を様々な角度で論ずる「NPO CROSS」に、でんでん虫の会の記事が出ましたので、ご紹介します。英文掲載もされています。

↑英文でも掲載されました。

記事最後にある記者さんの感想を以下に引用します。

【感想】

当事者同士で「孤立」についてありのままを語り、共感してもらえる「おしゃべり会」のような場所はありそうでなかなか無いのではないでしょうか。貴重な活動だと実感しました。公的な支援ももちろん大切ですが、「孤立」を防ぐには家族や友達の間で交わされるような「寄り添い」や「支え、支えられる関係」が欠かせないのかもしれません。

また、印象に残ったのが「(おしゃべり会で)話を聞くだけで、既に支える側になっている」という言葉です。でんでん虫の会のスタッフさんのように深く関わるのは難しくても、ご近所さんと仲良くしたり、催しを手伝ったりと、日常生活で何か自分ができることがあると感じました。

でんでん虫の会のお知らせをご案内します。

会だより2023秋冬号 次回は総会前の5月に春夏号の予定です。

今年は、久々に忘年会開催予定ですよ! 参加費を今から積み立てておいてくださいね~ …

私たちでんでん虫の会は、ひとり暮らしの生活困窮者の方々を、安否確認や相談活動、孤立防止のための交流機会をつくることを通じて支えあうNPO法人です。

ひとり暮らしをされている“社会的弱者”と言われる元野宿者、高齢者、障がい者、DV被害者などへの安否確認や相談活動を通じて孤立を防ぎ、社会参加や相互交流の機会をつくりながら、人と人とのつながりや絆を深め、安心して暮らすことのできる地域づくりに寄与することを目指しています。

「ひとりじゃないよ」を合言葉にひとり暮らしの方々と支え活動を行っています。

「行く当てを無くした方の緊急避難場所をさがしている」「万が一亡くなられた場合の身元引受をお願いできないか」そんな問い合わせが、私たちのもとに届きます。私たちでんでん虫の会の活動の重要性は日に日に増していると感じています。

でんでん虫の会は色々な助成金団体の支援を主な活動資金として活動を続けてきました。

しかし、活動の必要性が増したことによる事業拡大に、資金面で対応しきれていないのが現状です。雇用スタッフはなく、ボランティアのみでお手伝いをしているため常に人で不足に陥っています。

事業の社会的な重要性がます今こそ、、安定した経済基盤や新たな収入源を持つことで、既存の事業を継続し、より安定したものにしたい。そんな想いで、でんでん虫の会では随時サポーターを募集しています。

わたしたちでんでん虫の会は、主に3つの事業に取り組んでいます。

経済的な生活困窮に加え社会的なつながりが弱くなっている方に必要な支援を、医療機関・フードバンク・地域包括支援センター・行政など様々な機関と連携しながら取り組んでいます。

「わたしたちができることはこれです」とメニューを提示するのではなく、とにかく目の前の人の困りごとに向き合い、できることをなんでもします。だからこそ制度の狭間にいる人の支援ができるのです。

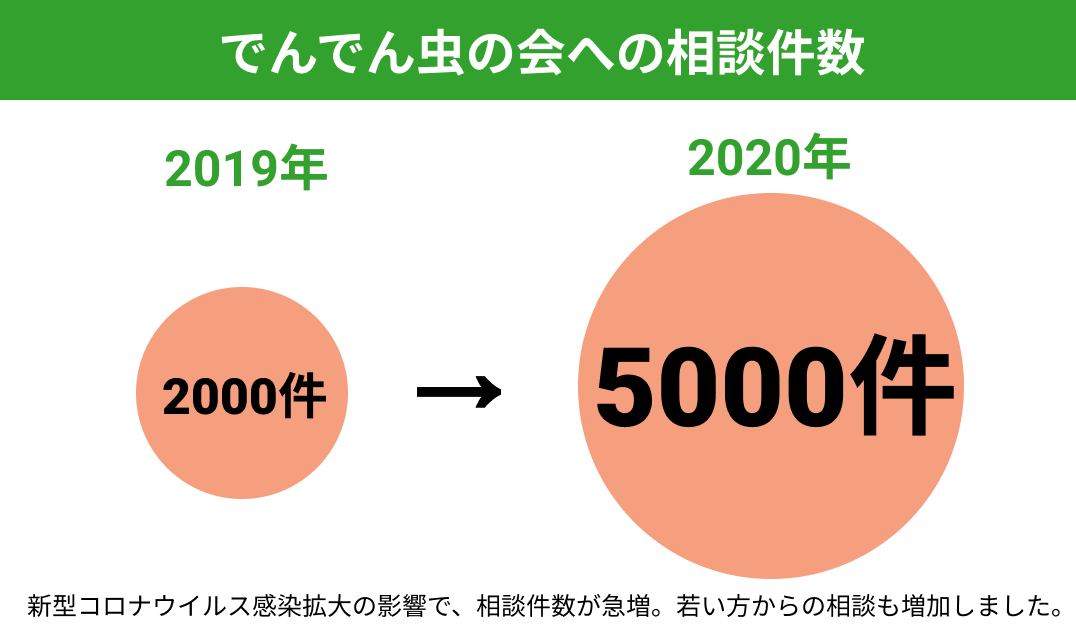

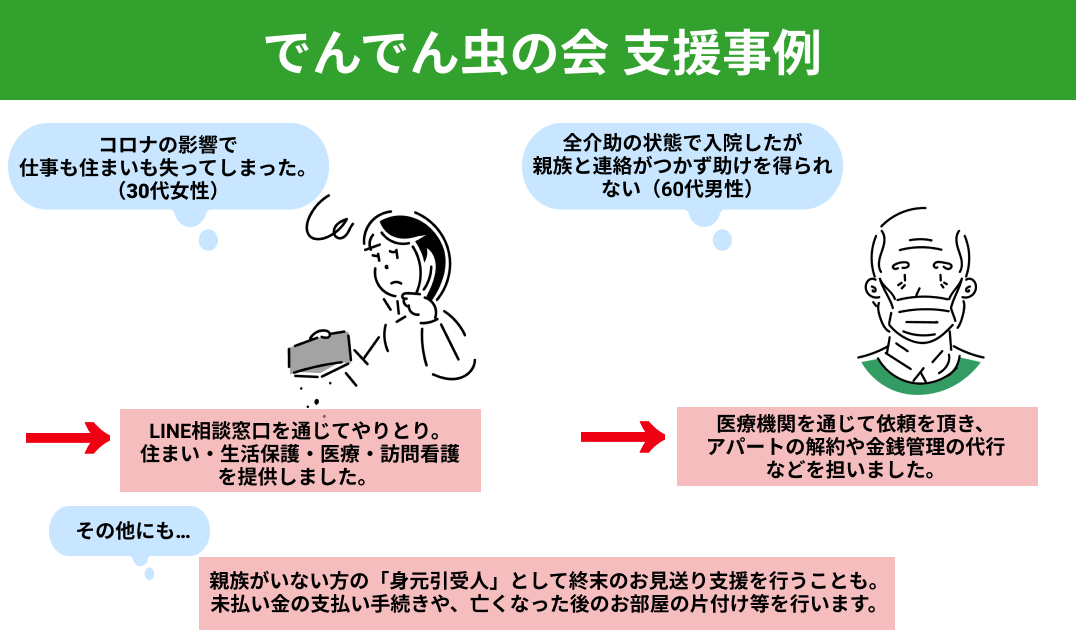

「発達障害のボーダーにいる」「事情があって親族から支援を受けられない」など、現状の支援制度の狭間で取り残されてしまっている人たちを救う受け皿の役割を担っています。こちらから生活に困っている方の自宅に訪問することもあれば、電話やLINEの相談窓口からご連絡を頂くことなどがあります。例えば、以下のような支援事例があります。

危機的な生活を脱したとしても、人とのつながりを持てず日常的に孤独を感じている状態では心身共に安定した生活を送ることはできません。そのため、一人暮らしの方同士で「顔が見える関係」を構築するサポートをしています。

活動開始直後から、毎週水曜日の午後の開催してきた「おしゃべり会」には毎回30名程度の方が訪れています。困りごとをお互いに支え合おうとの趣旨から始まった「ささえ愛サービス」では、でんでん虫の会の繋がりのある方たち同士で草取りや買い物など簡単な作業を依頼し合う仕組みをつくりました。

また、でんでん虫の会の会員さんや終末のお見送りをさせて頂いた方が亡くなられた際には「お別れ会」を開き、出棺前にみんなで歌を歌ったり、棺に思い出の品を入れながら関わりのある方たちで言葉を交わします。出棺の際は手を振ってお別れします。

人と人と「顔が見える関係」をつくり・維持することが、誰もが安心して暮らすために不可欠だと考えています。

1人暮らしの方が、自分の居場所を見つけ、社会に参加する喜びを得る機会をもてるように、就労支援事業を行っています。

「でんでん虫の会」の誰も取り残さない「ひとりじゃないよ」の理念に基づいた活動に心から賛同しています。僕たちの社会にはいろんなセーフティネットがあるけれどそれを使うことを馬鹿にしたり、負い目に感じさせる環境が同じようにあります。

どんなにシステムがしっかりしても最後は支え合う人の問題だと思います。制度の隙間にある人たちを支えながら、助け合う人の繋がりを手弁当で作り出し続けているのがでんでん虫の皆さんです。わたしも仲間の一人として心から応援しています。

現在、政府も政治課題にするほど、日本全国で貧困と格差が大きな問題になっています。子どもから高齢者まで多くの人たちが困窮に苦しみ、将来不安を抱えています。ホームレス状態に至る方もいます。その一方で、貧困改善、格差是正、困窮者支援のために地道な取り組みを続ける団体、個人も少ない状況です。痛み苦しむ人たち、絶望感に覆われる人たちに手を差し伸べ、一緒に生きることを模索する活動はエッセンシャルワークであり、最も尊いとも言えるものです。これらの市民活動が活発化すれば、社会や政治もその重要性に気づき、貧困や格差を縮小、解消に向けて取り組みが進みます。先駆的な福祉実践を続けるでんでん虫の会をご支援ください。

でんでん虫の会さんとのつながりは、熊本地震の災害支援の時から始まり、現在にまで至ります。「災害支援」という答えのない難しい活動において、でんでん虫の会のスタッフの皆さんのとても暖かく、一人ひとりに寄り添った支援に、いつも助けられてきました。

「困窮者支援」という、非常に難しく、しかしながら現代社会においてとても重要な社会課題に紳士に向かわれているこの団体が末永く継続していけることが、社会においてもとても重要であると感じております。マンスリーサポーター制度によって、活動が安定し、一人でも多くの方に温かい支援が届きますことを願っております。

コロナウィルスの流行や数々の災害が繰り返される現在、人と人との助け合いや関わり合いが求められています。しかし核家族化の進んだ過去によって一人暮らしのお年寄りは増え、孤立した生活を送る人々は若い年代層にも広がってきています。そんな中で孤立した人々に声をかけ、話を聞き、人間らしい尊厳を与えてくださるでんでん虫の会の活動には頭の下がる思いでいつも感謝しています。

人間の関係は、元来個人対個人で築くもので、行政の手は届きにくいところにあります。会の皆さんには大変でしょうが今後も是非活動を続けていただきたく応援いたします。

一生懸命に生きている社会から忘れがちになった人々に光を与え続けてください。

当院において、今までは漠然とした不安はありながらも、全く身寄りのない方の最期まで看取る経験がないまま、緩和ケアを行って参りました。最近2例続けて身寄りのない方の最期を看取らせていただき、でんでん虫の会さんに大変お世話になりました。こんな組織があってほしいと思ってはいたものの、全く存じ上げずに不明を恥じております。2例とも身寄りがない上に経済的にも困窮され、かと言って生活保護でもなく、途方に暮れていたところ、入院当初から、入院時カンファレンスにも参加され、看取りのときにも駆けつけていただき、さらには葬儀社さんの手配まで行っていただきました。本当に頭の下がる思いです。

今後ますます身寄りのない方の看取りは増える一方だと思われます。でんでん虫の会さんが益々ご活躍されることを願ってやみません。当法人も陰ながら応援させていただきたく存じます。

でんでん虫の会は、お互いを支えあうことを願う団体で、その趣旨に賛同される会員さんを随時募集中です。

あなたのご支援とご参加をお待ちしています。